小学生の間はどの勉強でも教えてやることはできましたが、中学以降は次第に教えることは困難になっていきます。数学や理科などどうせ教えられなくなるものは最初からほぼ口出しすることはなくなりました。

その分息子自ら勉強しないといけなくなるのですが、そこでいきなり突き放して、全部自分で考えてやりなさい、ではハードルが高過ぎです。教えないにしても、何にどれくらいの時間がかかり、どんなタイムスケジュールを組んだらよいか。それくらいは親が把握して管理してやる方が確実性が高くなります。

あわせて読みたい

そこで今回は、時間管理の具体的な方法をご紹介します。独自に考えたやり方ではありますが、似たような方法は他でも見たことがあり、専用の手帳用キットが売られていたくらいありふれていてオリジナリティーには欠けます。でもその分汎用性が高く、誰でも取り入れやすい方法です。

インデックス

用意するもの

ホワイトボード(A3サイズ)

100均で購入しました。購入当時は100円でした。今ではこのサイズは多分100円では買えないかと思います。300円するのではないでしょうか。

マグネット対応であることが必須条件です。油性ペンで線を引いて月〜日までに分割しました。右には余白があります。

普通の感覚で、上が朝で下が夜です。スケジュール帳には目盛りで時間を示しているものもありますが、あまり厳密に決めてしまうと辛くなるので、おおまかな時間を示すにとどめています。

マグネットシート・マグネットピン

科目ごとに色分けします。好きな色を対応させます。我が家ではこんな感じでした。

英 赤系

数 青系

国 白系

理 緑系

社 黄系

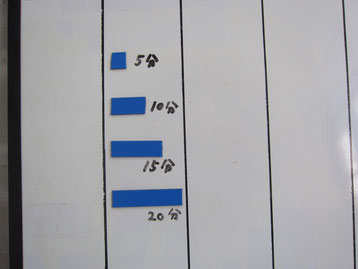

科目によって学習時間は違います。マグネットシートなら、時間によって長さや大きさを変えることができます。

でもあまりシートは使いませんでした。理由はボードから外すのがちょっと手間がかかるからです(爪を立てないといけない)。その点ではピンの方が使いやすいです。時間の区別はできませんが、やっていれば慣れてくるのでそれほど困りません。(必要があるなら、数字の書かれたマグネットシートをピンの横に置けば時間を示すことはできます。すぐ下の写真を参考ににしてください。)

ちなみに、シートもピンも全て100均で揃えました。費用はあまりかかりません。

基本的な使い方

科目ピンを全て外せば完了

1週間分をまとめてピンを配置します。学習が終わったら外してきます。

毎日の予定は原則その日の内に終わらせます。もし全て消化し、まだ余裕と意欲があるならば、好きな勉強をすれば良いと思います。

しかし、次の日以降の予定に手を付けることはしない方が良いでしょう。毎日勉強している内に、この時間にはこの勉強、などと習慣化していくことができます。生活の中で勉強するリズムが生まれてくるのです。そのためにも、計画の先取りは控えることをオススメします。

予定通りに行かなかった場合

では、計画が消化できなかったらどうすれば良いのでしょうか。それは後日、余裕ができた段階でやるようにします。計画の確実性を担保するセーフティーネットとして、日曜日は勉強の予定を入れないようにしました。だから日曜日があると思えば、月〜土に予定をこなすのも気が楽になります。(だからと言ってサボってはいけませんが。)

そもそも日曜日に予定を入れない理由は。部活があったり、遊びに行くこともあるからです。当然計画をこなせないこともありえますから日曜日は空けておきました。余裕がなくなると続きません。長続きさせるにはゆとりも必要だからです。

具体的には消化できなかった科目ピンは、ひとまず日曜日の欄に移動させます。その日曜日のところにある未消化科目は、1日の予定を全て終わらせることができれば手を着けることができます。予定の入っていない日曜日は最後の砦です。

こだわりの使い方

上記した基本の部分は、大筋では誰でも似たようなやり方になると思います。ここからは私独自のこだわりのやり方を見ていただきます。

毎日全科目の予定を組む

原則として、ボードには全科目のマグネットピンを月〜土の6日間すべてに配置するようにしました。この方法1番の価値は、予定を組むのに考える時間が最少ですむことです。息子の時間の管理をするなんて聞くと、ずいぶんと手間がかかる印象ですが、実はたいしたことではありません。

その初期配置でとりあえずやってもらい、2週目以降からカスタマイズしていきます。1年間は教える先生も同じですから、次第に最適な配置ができあがっていきます。特に私立中高だと1年以上、長ければ6年間変わらない先生もいるのですから、どんな勉強をすればよいのかは自然とわかるものです。

短時間でどんどん科目を切り替えていく

毎日全科目なんてとても時間がないと思われます。英数国理社それぞれに2〜3科目あります。数学は代数系と幾何系があります。英語はリーダーと文法系があります。国語は現代文と古文と漢文が、理社はそれぞれ2〜3科目あるものです。全部で12〜13科目前後あるでしょうか。それらを全部毎日なんて時間がどれくらい必要なのでしょうか。

からくりは簡単です。5分以内で終わる勉強がたくさんあるのです。特に有効なのが勉強のスタートに短時間の科目を組み込むことです。

勉強は始めるのが大変です。ですが、とりあえず始めてしまえば勢いに乗っていけるもの。だからこそ手軽に始めることのできる短時間科目が適しているのです。軌道に乗ってしまえば長い時間かける科目に進んでいけます。

重視したことは時間を守ること。キッチンタイマーで時間を計り、5分と決めていればそれ以上やらず、すぐに切り上げて次の科目に移ることです。そうすると、一旦勉強を始めさえすれば、一定時間が経過すると一定量の予定が確実に消化できるという寸法です。ベルトコンベアの流れ作業でどんどん勉強が終わっていく感覚に似ています。次には何をしようとか悩む時間を無くなり、次々と学習予定を消化していくのは気持ちの良いものです。そして必ず終わりがあるというのもストレスが少なくて済みます。

短時間の勉強に向いているもの

短時間で終わるものの代表は暗記物の復習です。理科や社会の授業後、できるだけ早く暗記フレーズやマインドマップを作るのが望ましいので、その作成にはある程度の時間をかけます。20〜30分かかるでしょう。

しかしそれらが一旦できあがってしまえば、復習にかける時間は5分もあればお釣りがきます。忙しいときには1分でも可能です。作った物は、短時間でも毎日復習するごとに記憶の定着率は上がっていくのですから、忘れるヒマが無く覚えてしまうでしょう。これも毎日全科目やるべき理由のひとつです。

現代文の復習も時間をかけません。授業でやっている文章を読むだけです。だいたい5〜10分程度あれば読めるはずです。解釈等は試験1週間前からで十分ですが、あらかじめ何度も文章を読んでおけば解釈の理解度に差がくっきり出ます。同じ文章を何度も何度も読むことで、自然と行間も読みとれるようになり、筆者の真意を読み解れやすくなります。これは根本的な国語力をつける有力な方法と考えています。

英語、古文、漢文は音読します。それぞれ5分以内で可能です。(英語は余裕があればもう少し時間を取りたいですが。)英語が外国語であるのは当然ですが、古文、漢文も現代人からすれば外国語の要素があると言えます。それらの身近ではないものには音読をして体感しながら覚えることが有効です。

ある程度時間をかける科目

筆頭は数学です。数学をパッと見で終わらせることはできません。時には30分時間をかけることもありました。しかし、毎日全科目ということを考えると、上限は30分程度にしておいた方が無難でしょう。

理社の復習で暗記フレーズやマインドマップを作るときも時間はかかります。時間割を見て、授業があった日からあまり時間を置かず、できればその日中にやるべきです。時間が経つと忘れてしまいますから。

たとえ短時間の予定を組んでいた科目でも、急遽宿題が出されたようなものは優先的にやらないといけません。その場合は長くやらないといけないことも多々あります。

宿題ではないけれども、予習に時間をかけたい場合もあります。その時も短時間では終わらないでしょう。そういう突発的なこともよく発生しますので、臨機応変に対応しないといけません。そのためにある程度の余裕を持って予定を立てることが重要ですし、日曜日の予定入れていなかったりするのです。無理をしないことが長続きの秘訣です。

勉強時間を固定して習慣化する

急な用事が入って予定が変わることはあり得ますが、逆にこの時間は絶対的に思い通りにできる、という時間も存在します。朝起きた後とか、寝る前とか、慣れてくれば予定を確実にこなせる時間はできてくるものです。

そういう時間のルーティン化は大事にしました。いつも同じ時間に同じことをするのですから、効率が良くなります。そうするとやるのが当たり前になって苦労はどんどん軽減さていきます。

そうなればしめたもの。可能な限り多くの固定時間を作ることを強くオススメします。1番良いのはやはり朝勉習慣だと思います。朝はあらゆる邪魔から解放され、集中するのに適しているからです。夜型ならば、一度朝型に転向

してみてはいかがでしょうか。

スキマ時間を有効利用する

学生にとって最たるスキマ時間は通学時間です。特に一定時間以上電車に乗って通っているなら、その時間を無駄にするのはもったいないことです。

もう10年くらい前ですが、受験雑誌で桜蔭の学生の電車通学時の勉強スタイルを見たことがあります。立ったまま、狭いスペースで本を読み、簡単な書き物ができる体勢を作っていました。そこまでできるなら立派ですが、結構な覚悟のいるスタイルでした。あれを6年間続けられたのか気になっています。

普通は英語のリスニングに当てるのが良いと思います。音読はちょっと目立ってしまうのでやりづらいですが、口元でささやくことくらいはギリギリ可能ではあります。でもやはり聞く方に専念するのがベターです。

苦にならないのであれば、お風呂やトイレなどのスキマ時間や、観たいテレビのCMの時間専用の学習を用意しておくのも、時間の有効活用という点では無駄がありません。もっとも我が家ではそこまではしませんでしたが、できる人はやるべきだと思っています。無駄が大嫌いとか、楽しんでできるとか、性格等の条件が整っていないと難しく、人を選ぶでしょう。

いつまで面倒をみるか

我が家では結果的に、高1の終わり頃まで時間の管理をしてやりました。いつまでも親が口出しして、みたいな批判は承知の上です。でも出来もしない自立を求めてつまづいてしまっては、リカバリーに数倍の労力が必要です。そうなってはあまりにも面倒です。時間管理は大人でも容易ではないのに、未成年には厳しいものです。

最終的に自力でやれるようになれば良いのであって、できるようになるまではやり方を教えてやるのも親の仕事だと考えます。塾に丸投げはOKで、親が口出しは過保護だ、というのはおかしな話です。時間管理は、親が堂々と面倒をみてやるべき案件です。

まとめ

- あらかじめ1週間分の予定を立ててマグネットピンを配置し終わったら外していく。

- 1日の分量を超えても、次の日以降の分を先取りしない。勉強のリズムを作るため。

- 1日の予定が終わらなければ、次の日以降に回す。最終的には日曜日にやれれば良い。

- 1日の学習にはできる限りたくさんの科目を組み込む。科目によっては短時間でも構わないので全科目やるのが理想的。

- 時間を計り制限時間が来たらすぐに切り上げて次の科目に移る。

- 急な宿題等突発的な用事は優先する。そのためにも余裕のある計画が望ましい。

- 計算できる時間帯の勉強を固定化して効率を上げる。

- スキマ時間をうまく活用することで勉強時間を確保する。

- 自力でできるようになるまでは親が時間管理をしてやった方がうまくいく可能性が高い。

子供の時間管理をするといっても、そんなに大変ではないし、そこまで過干渉という感じではなかったと、自分では思っていますがいかがだったでしょうか。賛同していただけたならば、是非とも一度試してみてください。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

コメントをお書きください